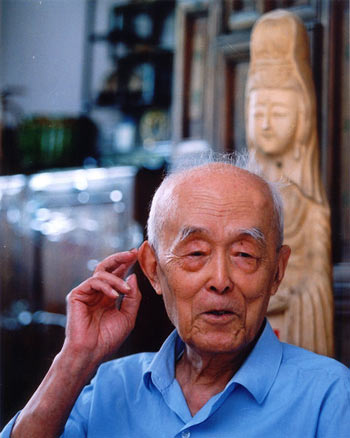

著名国学大师季羡林11日晨在京病逝 享年98岁

中国教育网 2009-07-13 点击数: 选择字号: 大 中 小

分享到:

![]()

季羡林简介

季羡林,字希逋,又字齐奘。著名的古文字学家、历史学家、东方学家、思想家、翻译家、佛学家、作家。他精通12国语言。曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长。1911年8月6日出生于山东省临清市康庄镇。

北京大学教授,中国文化书院院务委员会主席,中科院院士,中国语言学家,文学翻译家,梵文、巴利文专家,作家。对印度语文文学历史的研究建树颇多。

季羡林经典语录:

对待一切善良的人,不管是家属,还是朋友,都应该有一个两字箴言:一曰真,二曰忍。真者,以真情实意相待,不允许弄虚作假;对待坏人,则另当别论。忍者,相互容忍也。

根据我的观察,坏人,同一切有毒的动植物一样,是并不知道自己是坏人的,是毒物的。我还发现,坏人是不会改好的。

好多年来,我曾有过一个“良好”的愿望:我对每个人都好,也希望每个人都对我好。只望有誉,不能有毁。最近我恍然大悟,那是根本不可能的。

时光流失,一转眼,我已经到了望九之年,活得远远超过了自己的预算。有人说,长寿是福,我看也不尽然。人活得太久,对众生的相,看得透透彻彻,反而鼓舞时少,叹息时多。

走运时,要想到倒霉,不要得意得过了头;倒霉时,要想到走运,不必垂头丧气。心态始终保持平衡,情绪始终保持稳定,此亦长寿之道。

自己生存,也让别的动物生存,这就是善。只考虑自己生存不考虑别人生存,这就是恶。

“要说真话,不讲假话。假话全不讲,真话不全讲。”

“就是不一定把所有的话都说出来,但说出来的话一定是真话。”

“我快一百岁了,活这么久值得。因为尽管国家有这样那样不可避免的问题,但现在总的是人和政通、海晏河清。”

“我的家乡在山东。泰山的精神实际上就是中华民族的精神。”

“最后两句话是——‘国之魂魄,民之肝胆,屹立东方,亿万斯年’。人民的灵魂,百姓的脊梁,中华民族大有前途。”

好多年来,我曾有过一个“良好”的愿望:我对每个人都好,也希望每个人都对我好。只望有誉,不能有毁。最近我恍然大悟,那是根本不可能的。

每个人都争取一个完满的人生。然而,自古及今,海内海外,一个百分之百完满的人生是没有的。所以我说,不完满才是人生。

西方采取的是强硬的手段,要“征服自然”,而东方则主张采用和平友好的手段,也就是天人合一。要先于自然做朋友,然后再伸手向自然索取人类生存所需要的一切。宋代大哲学家张载说:“民,吾同胞,物,吾与也。”

你们的生命只有和民族的命运融合在一起才有价值,离开民族大业的个人追求,总是渺小的。

做人要老实,学外语也要老实。学外语没有什么万能的窍门。俗语说:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”这就是窍门。

季羡林作品

著作书目:

《中印文化关系史论丛》(论文集)1957,人民

《<罗摩衍那>初探》(理论)1979,外国文学

《天竺心影》(散文集)1980,百花

《季羡林选集》(散文集)198O,香港文学研究社

《朗润集》(散文集)1981,上海文艺

《季羡林散文集》1986,北京大学出版社

主要著作:

《〈大事〉偈颂中限定动词的变位》(1941年,系统总结了小乘佛教律典《大事》偈颂所用混合梵语中动词的各种形态调整)、《中世印度语言中语尾-am向-o和-u的转化》(1944年,发现并证明了语尾-am向-o和-u的转化是中世印度西北方言健陀罗语的特点之一)、《原始佛教的语言问题》(1985年)(论证了原始佛典的存在、阐明了原始佛教的语言政策、考证了佛教混合梵语的历史起源和特点等)、《〈福力太子因缘经〉的吐火罗语本的诸异本》(1943年)(开创了一种成功的语义研究方法)、《印度古代语言论集》(1982年)等。作为文学翻译家,他的译著主要有:《沙恭达罗》(1956年)、《五卷书》(1959年)、《优哩婆湿》(1959年)、《罗摩衍那》(7卷,1980~1984 年)、《安娜·西格斯短篇小说集》等。作为作家,他的作品主要有《天竺心影》(1980年)、《朗润集》(1981年)、《季羡林散文集》(1987 年)、《牛棚杂忆》等。

季羡林学术研究涉及范围:

1.印度古代语言,特别是佛教梵文

2.吐火罗文

3.印度古代文学

4.印度佛教史

5.中国佛教史

6.中亚佛教史

7.唐史

8.中印文化交流史

9.中外文化交流史

10.中西文化差异和共性

11.美学和中国古代文艺理论

12.德国及西方文学

13.比较文学及民间文学

14.散文及杂文创作

(资料来源:百度百科)

分享到:

![]() 【关闭】

【关闭】

新闻类别:贸大新闻 > 正文